Главная / Нормативные документы

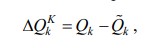

Свод правил СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий

Дата введения 2013-07-01

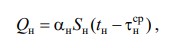

Содержание

- 1. Область применения

- 2. Нормативные ссылки

- 3. Термины и определения

- 4. Общие положения

- 5. Тепловая защита зданий

- 6. Теплоустойчивость ограждающих конструкций

- 7. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций

- 8. Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

- 9. Теплоусвоение поверхности полов

- 10. Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляциюзданий

- Приложение А. Перечень нормативных документов

- Приложение Б. Термины и определения

- Приложение В. Карта зон влажности

- Приложение Г. Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий

- Приложение Д. Форма для заполнения энергетического паспорта проекта здания

- Приложение Е. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или любой выделенной ограждающей конструкции

- Приложение Ж. Расчет удельной теплозащитной характеристики здания

- Приложение И. Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции

- Приложение К. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций

1. Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий общей площадью более 50 м2 (далее – зданий), в которых необходимо поддерживать определенный температурно- влажностный режим.

Нормы не распространяются на тепловую защиту:

- культовых зданий;

- жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически (менее трех дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);

- временных зданий, находящихся в эксплуатации не более двух отопительных сезонов;

- теплиц, парников и зданий холодильников;

- зданий, строений, сооружений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

- строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта – трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д. Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается соответствующими нормами, а при их отсутствии – по решению собственника (заказчика) при соблюдении санитарно-гигиенических норм.

Настоящие нормы при строительстве и реконструкции существующих зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, применяются в каждом конкретном случае с учетом их исторической ценности на основании решений органов власти и согласования с органами государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры.

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на нормативные документы, приведенные в приложении А.

3. Термины и определения

В настоящем документе использованы термины и определения, приведенные в приложении Б.

4. Общие положения

4.1 Проектирование зданий и сооружений должно осуществляться с учетом требований к ограждающим конструкциям, приведенных в настоящих правилах, в целях обеспечения:

- заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и работы технологического или бытового оборудования;

- тепловой защиты;

- защиты от переувлажнения ограждающих конструкций;

- эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- необходимой надежности и долговечности конструкций.

Долговечность ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций.

4.2 В нормах устанавливают требования к:

- приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания;

- удельной теплозащитной характеристике здания;

- ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на

- внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, за

- исключением светопрозрачных конструкций с вертикальным остеклением (с углом

- наклона заполнений к горизонту 45° и более);

- теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года;

- воздухопроницаемости ограждающих конструкций;

- влажностному состоянию ограждающих конструкций;

- теплоусвоению поверхности полов;

- расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.

4.3 Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.

Таблица 1 – Влажностный режим помещений зданий

| Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С | ||

|---|---|---|---|

| до 12 | свыше 12 до 24 | свыше 24 | |

| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |

| Нормальный | Свыше 60 до 75 | Свыше 50 до 60 | Свыше 40 до 50 |

| Влажный | Свыше 75 | Свыше 60 до 75 | Свыше 50 до 60 |

| Мокрый | - | Свыше 75 | Свыше 60 |

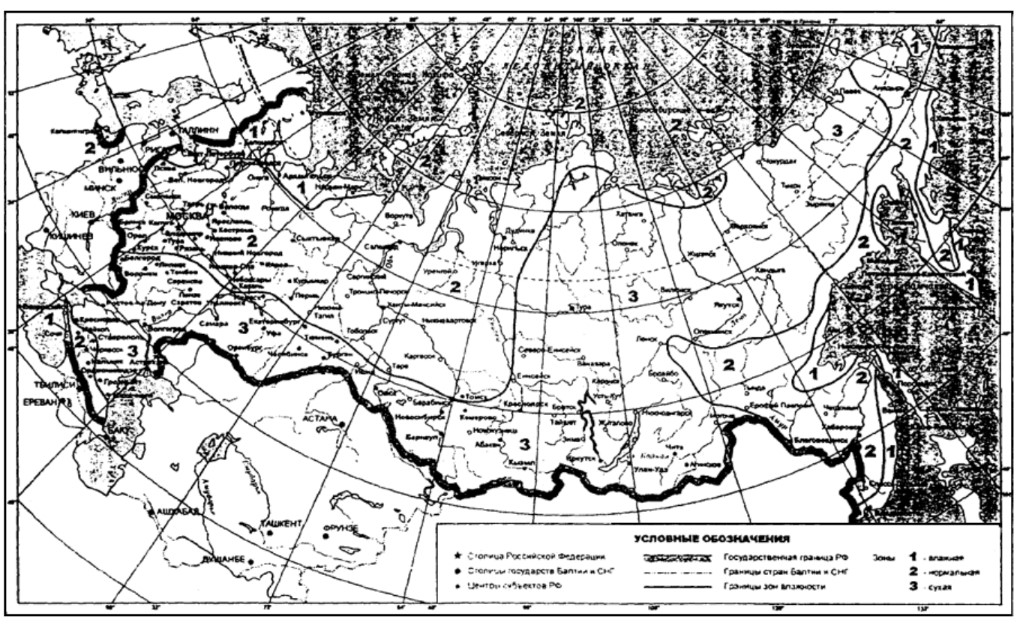

4.4 Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства, необходимые для выбора теплотехнических показателей материалов наружных ограждений, следует устанавливать по таблице 2. Зоны влажности территории России следует принимать по приложению В.

Таблица 2 – Условия эксплуатации ограждающих конструкций

| Влажностный режим помещений зданий (по таблице 1) | Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по приложению В) | ||

|---|---|---|---|

| сухой | нормальной | влажной | |

| Сухой | А | А | Б |

| Нормальный | А | Б | Б |

| Влажный или мокрый | Б | Б | Б |

5. Тепловая защита зданий

5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).

Поэлементные требования

5.2 Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, Rонорм, (м2·°С)/Вт, следует определять по формуле:

Rонорм = Rотр · mp , (5.1)

Rотр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м2· °С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства и определять по таблице 3;

mp - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В расчете по формуле (5.1) принимается равным 1. Допускается снижение значения коэффициента mр в случае, если при выполнении расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания по методике приложения Г выполняются требования п. 10.1 к данной удельной характеристике. Значения коэффициента mр при этом должны быть не менее: mр = 0,63 – для стен, mр = 0,95 – для светопрозрачных конструкций, mр = 0,8 – для остальных ограждающих конструкций.

Градусо-сутки отопительного периода, °С · сут/год, определяют по формуле

ГСОП = (tВ - tОТ) zОТ , (5.2)

где tОТ, zОТ - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, а при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов- интернатов для престарелых не более 10 °С;

tВ – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3: по поз. 1 – по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20–22 °С); по поз. 2 – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16–21 °С); по поз. 3 – по нормам проектирования соответствующих зданий.

Таблица 3 – Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

| Здания и помещения, коэффициенты а и b | Градусо-сутки отопительного периода, °С · сут/год | Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче R0тр, (м2·°С)/Вт, ограждающих конструкций | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных над неотапли- ваемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей | ||

| 1. Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |

| 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 | |

| 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 | |

| 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 | |

| 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 | |

| 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 | |

| а | – | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | – | 0,000025 |

| b | – | 1,4 | 2,2 | 1,9 | – | 0,25 |

| 2. Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |

| 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 | |

| 6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,5 | 0,4 | |

| 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 | |

| 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 | |

| 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 | |

| а | – | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |

| b | – | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |

| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами* | 2000 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,25 | 0,2 |

| 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,25 | |

| 6000 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,35 | 0,3 | |

| 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | 0,35 | |

| 10000 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,45 | 0,4 | |

| 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,5 | 0,45 | |

| а | – | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |

| b | – | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |

Примечания

1. Значения Rотр для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует определять по формуле

Rотр = a · ГСОП + b ,

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С · сут/год, для конкретного пункта;

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6, для группы зданий в поз. 1, где для интервала до 6000 °С · сут/год: а = 0,000075, b = 0,15; для интервала 6000–8000 °С · сут/год: а = 0,00005, b = 0,3; для интервала 8000 °С · сут/год и более: а = 0,000025; b = 0,5.

2. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций.

3*. Для зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3, нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче, должны определяться для каждого конкретного здания.

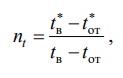

В случаях, когда средняя наружная или внутренняя температура для отдельных помещений отличается от принятых в расчете ГСОП, базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, определенные по таблице 3 умножаются на коэффициент nt , который рассчитывается по формуле

, (5.3)

, (5.3)

где tв* , tот* - средняя температура внутреннего и наружного воздуха для данного помещения, °С;

tв , tот – то же, что в формуле (5.2).

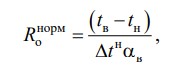

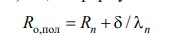

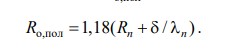

В случаях реконструкции зданий, для которых по архитектурным или историческим причинам невозможно утепление стен снаружи, нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен допускается определять по формуле

, (5.4)

, (5.4)

где aв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 4;

Δtн – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции – τв, °С, принимаемый по таблице 5;

tв – то же, что в формуле (5.2);

tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и ворот Rонорм должно быть не менее 0,6 Roнорм стен зданий, определяемого по формуле (5.4).

Если температура воздуха двух соседних помещений отличается больше, чем на 8 °С, то минимально допустимое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, разделяющих эти помещения (кроме светопрозрачных), следует определять по формуле (5.4) принимая за величину tн расчетную температуру воздуха в более холодном помещении.

Расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, техническом подполье, остекленной лоджии или балконе при проектировании допускается принимать на основе расчета теплового баланса.

Таблица 4 – Коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции

| Внутренняя поверхность ограждения | Коэффициент теплоотдачи aв, Вт/(м2·°С) |

|---|---|

| 1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а, между гранями соседних ребер h/a ≤ 0,3 | 8,7 |

| 2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/а > 0,3 | 7,6 |

| 3. Окон | 8,0 |

| 4. Зенитных фонарей | 9,9 |

Примечание – Коэффициент теплоотдачи aв внутренней поверхности ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии с СП 106.13330.

Таблица 5 – Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад Δtн, °C, для | |||

|---|---|---|---|---|

| наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями | зенитных фонарей | |

| 1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 4,0 | 3,0 | 2,0 | tв – tр |

| 2. Общественные, кроме указанных в поз. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4,0 | 2,5 | tв – tр |

| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | tв – tр, но не более 7 | 0.8(tв – tр), но не более 6 | 2,5 | tв – tр |

| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | tв – tр | 0.8(tв – tр) | 2,5 | Не нормируется |

| 5 Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха не более 50 % | 12 | 12 | 2,5 | tв – tр |

Обозначения: tв – то же, что в формуле (5.2);

tр – температура точки росы, °С, при расчетной температуре tв и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым согласно СанПиН 2.1.2.2645, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548, СП 60.13330 и нормам проектирования соответствующих зданий.

Примечание – Для зданий картофеле- и овощехранилищ нормируемый температурный перепад Δtн для наружных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует принимать по СП 109.13330.

5.3 Для помещений зданий с влажным или мокрым режимом, а также для производственных зданий со значительными избытками теплоты и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха не более 50 % нормируемое значение сопротивления теплопередаче определяется по формуле (5.4).

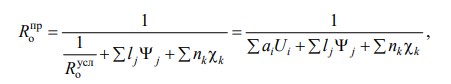

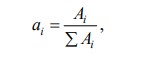

5.4 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (или любой выделенной ограждающей конструкции) – Rопр, (м2·°С)/Вт, рассчитывается в соответствии с приложением Е, с использованием результатов расчетов температурных полей.

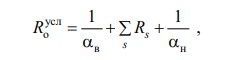

При расчете приведенного сопротивления теплопередаче, коэффициенты теплоотдачи внутренних поверхностей ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с таблицей 4, а коэффициенты теплоотдачи наружных поверхностей – в соответствии с таблицей 6.

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен следует рассчитывать для всех фасадов с учетом откосов проемов, без учета их заполнений.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по методике Е.7 приложения Е.

Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, витражей балконных дверей, фонарей) принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных оно оценивается по методике из приложения К.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций с вентилируемыми воздушными прослойками следует рассчитывать в соответствии с приложением К.

Таблица 6 – Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции

| Наружная поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи для зимних условий, aн, Вт/(м2·°С) |

|---|---|

| 1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 23 |

| 2. Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 17 |

| 3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом | 12 |

| 4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами и техническими, подпольями, не вентилируемых наружным воздухом | 6 |

Комплексное требование

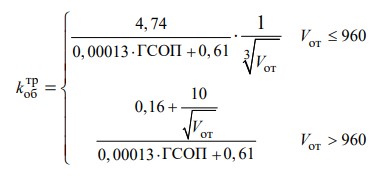

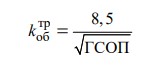

5.5 Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания, kобтр, Вт/(м3·°С), следует принимать в зависимости от отапливаемого объема здания и градусо-суток отопительного периода района строительства по таблице 7 с учетом примечаний.

Таблица 7 – Нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики здания

| Отапливаемый объем здания, Vот, м3 | Значения kобтр , Вт/(м2·°С), при значениях ГСОП, °С· сут/год | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | |

| 150 | 1,206 | 0,892 | 0,708 | 0,541 | 0,321 |

| 300 | 0,957 | 0,708 | 0,562 | 0,429 | 0,326 |

| 600 | 0,759 | 0,562 | 0,446 | 0,341 | 0,259 |

| 1200 | 0,606 | 0,449 | 0,356 | 0,272 | 0,207 |

| 2500 | 0,486 | 0,360 | 0,286 | 0,218 | 0,166 |

| 6000 | 0,391 | 0,289 | 0,229 | 0,175 | 0,133 |

| 15 000 | 0,327 | 0,242 | 0,192 | 0,146 | 0,111 |

| 50 000 | 0,277 | 0,205 | 0,162 | 0,124 | 0,094 |

| 200 000 | 0,269 | 0,182 | 0,145 | 0,111 | 0,084 |

Примечания

1. Для промежуточных значений величин объема зданий и ГСОП, а также для зданий с отапливаемым объемом более 200 000м3 значение kобтр рассчитывается по формулам:

, (5.5)

, (5.5)

, (5.6)

, (5.6)

2. При достижении величиной kобтр, вычисленной по (5.5), значений меньших, чем определенных по формуле (5.6), следует принимать значения kобтр, определенные по формуле (5.6).

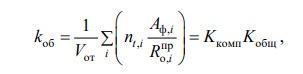

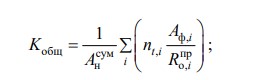

5.6 Удельная теплозащитная характеристика здания, kоб, Вт/(м3·°С), рассчитывается по приложению Ж.

Санитарно-гигиеническое требование

5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха – tн, °С, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).

Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °С, для производственных зданий – не ниже 0 °С. Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха – tн, °С, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна определяться по результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической неоднородностью или по результатам испытаний в климатической камере в аккредитованной лаборатории.

Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:

- для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов – 55 %;

- для кухонь – 60 %;

- для ванных комнат – 65 %;

- для теплых подвалов и подполий с коммуникациями – 75 %;

- для теплых чердаков жилых зданий – 55 %;

- для других помещений общественных зданий (за исключением вышеуказанных) – 50 %.

6. Теплоустойчивость ограждающих конструкций

6.1 В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен и перекрытий/покрытий) Aτ, °C, зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов- интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых необходимо соблюдать оптимальные параметры температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне в теплый период года или по условиям технологии поддерживать постоянными температуру или температуру и относительную влажность воздуха, не должна быть более нормируемой амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции Aτтр, °С , определяемой по формуле

Aτтр = 2.5 - 0.1(tн - 21), (6.1)

где tн – средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая по СП 131.13330.

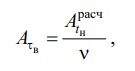

6.2 Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций в Aτн , °С, следует определять по формуле

, (6.2)

, (6.2)

где Atнрасч – расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая согласно 6.3;

v – величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха Atнрасч в ограждающей конструкции, определяемая согласно 6.4.

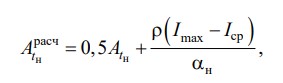

6.3 Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха Atнрасч, °С, следует определять по формуле

, (6.3)

, (6.3)

где Atн – максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С, принимаемая согласно СП 131.13330;

ρ – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по приложению И;

Imax, Iср – соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, принимаемые согласно СП 131.13330 для наружных стен – как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий – как для горизонтальной поверхности;

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям, Вт/(м2· °С), определяемый по формуле (6.9).

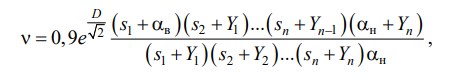

6.4 Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха ν в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле

, (6.4)

, (6.4)

где е = 2,718– основание натуральных логарифмов;

D – тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая согласно 6.5.

s1, s2, ..., sn – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2· °С);

Y1, Y2, ..., Yn-1, Yn – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2· °С), определяемые согласно 6.5;

αв – то же, что в формуле (5.4);

αн – то же, что в формуле (6.3).

Порядок нумерации слоев в формуле (6.4) принят в направлении от внутренней поверхности к наружной.

Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253.

6.5 Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять как сумму значений тепловой инерции Di всех слоев многослойной конструкции, определяемых по формуле

Di = Risi, (6.5)

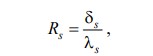

где Ri – термическое сопротивление отдельного i-го слоя ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяемое по формуле

Ri = δi / λi , (6.6)

где δi – толщина i-го слоя конструкции, м;

λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала i-го слоя конструкции, Вт/(м·°С).

Примечания

1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.

2. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции не учитываются.

3. При суммарной тепловой инерции ограждающей конструкции D≥4, расчет на теплоустойчивость не требуется.

6.6 Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (6.5).

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(м2·°С), с тепловой инерцией D ≥ 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции.

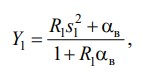

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:

а) для первого слоя – по формуле

, (6.7)

, (6.7)

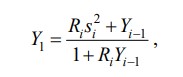

б) для i-го слоя – по формуле

, (6.8)

, (6.8)

где R1, Ri – термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяемые по формуле (6.6);

s1, si – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м2·°С);

αв – то же, что в формуле (5.4);

Y1, Yi, Yi-1 – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i – 1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С).

6.7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям αн, Вт/(м2·°С), следует определять по формуле

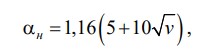

, (6.9)

, (6.9)

где v – минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно СП 131.13330, но не менее 1 м/с.

6.8 В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.

Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормируемой величины βсзн , установленной таблицей 8.

Таблица 8 – Нормируемые значения коэффициента теплопропускания солнцезащитного устройства

| Здания | Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства βсзн |

|---|---|

| 1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов | 0.2 |

| 2. Производственные здания, в которых должны соблюдаться заданные параметры микроклимата в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха в здании | 0.4 |

7. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций

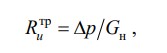

7.1 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений Rи должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию Rитр, (м2·ч·Па)/кг, определяемого по формуле

, (7.1)

, (7.1)

где &Dhelta;р – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с 7.2;

Gн – нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2·ч), принимаемая в соответствии с 7.3.

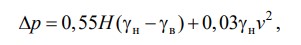

7.2 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций Δр, Па, следует определять по формуле

, (7.2)

, (7.2)

где Н – высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

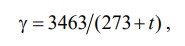

γн, γв – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле

, (7.3)

, (7.3)

t – температура воздуха: внутреннего (для определения γв) – принимается согласно оптимальным параметрам по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.2645; наружного (для определения γн) – принимается равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330;

v – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая по СП 131.13330.

7.3 Нормируемую поперечную воздухопроницаемость Gн, кг/(м2·ч), ограждающих конструкций зданий следует принимать по таблице 9.

Таблица 9 – Нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций

| Ограждающие конструкции | Поперечная воздухопроницаемость Gн, кг/(м2·ч) не более |

|---|---|

| 1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений | 0,5 |

| 2. Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений | 1,0 |

| 3. Стыки между панелями наружных стен: | |

| а) жилых зданий | 0,5* |

| б) производственных зданий | 1,0* |

| 4. Входные двери в квартиры | 1,5 |

| 5. Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания | 7,0 |

| 6. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений с деревянными переплетами; окна и фонари производственных зданий с кондиционированием воздуха | 6,0 |

| 7. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений с пластмассовыми или алюминиевыми переплетами | 5,0 |

| 8. Окна, двери и ворота производственных зданий | 8,0 |

| 9. Фонари производственных зданий | 10,0 |

| 10. Окна и фонари производственных зданий с кондиционированием воздуха | 6,0 |

| * В кг/м·ч. | |

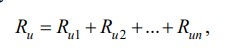

7.4 Сопротивление воздухопроницанию Ru многослойной ограждающей конструкции следует рассчитывать как сумму сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев по формуле

, (7.4)

, (7.4)

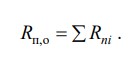

где Rи1, Rи2, …, Rиn – сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, (м2·ч·Па)/кг

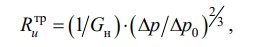

7.5 Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Ru должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию Rитр, (м2·ч)/кг, определяемого по формуле

, (7.5)

, (7.5)

где Gн – то же, что и в формуле (7.1);

Δр – то же, что и в формуле (7.2);

Δр0 = 10 Па – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях светопрозрачных ограждающих конструкций, при которой экспериментально определяется сопротивление воздухопроницанию конструкций выбранного типа Ru.

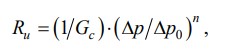

7.6 Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции Rи, (м2 ·ч)/кг, определяют по формуле

, (7.6)

, (7.6)

где Gс – воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2·ч), при Δр0 = 10 Па, полученная в результате испытаний;

n – показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате испытаний.

7.7 В случае выполнения условия Rи ≥ Rитр , выбранная ограждающая конструкция удовлетворяет требованию 7.1. В случае Rи ≤ Rитр необходимо применить ограждающую конструкцию другого типа, добиваясь выполнения требований 7.1.

7.8 Для обеспечения нормируемого воздухообмена при оборудовании помещений только вытяжной вентиляцией в наружных ограждениях (стенах, окнах) следует предусмотреть регулируемые приточные устройства.

8. Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

8.1 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса (осуществляемому по механизму паропроницаемости).

Сопротивление паропроницанию Rп, (м2·ч·Па)/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения, определяемой в соответствии с 8.5) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:

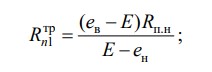

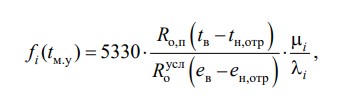

а) требуемого сопротивления паропроницанию Rп1тр, (м2·ч·Па)/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

, (8.1)

, (8.1)

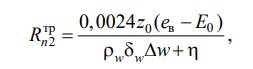

б) требуемого сопротивления паропроницанию Rп2тр, (м2·ч·Па)/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле

, (8.2)

, (8.2)

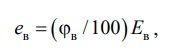

где ев – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных температуре и относительной влажности воздуха в помещении, определяемое по формуле

, (8.3)

, (8.3)

где Eв – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре внутреннего воздуха помещения tв, определяемое в соответствии с 8.6;

φв – относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая для различных зданий в соответствии с 5.7;

Rп,н – сопротивление паропроницанию, (м2·ч·Па)/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью максимального увлажнения, определяемое по 8.7

eн – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период, Па, определяемое по СП 131.13330;

Z0 – продолжительность периода влагонакопления, сут, принимаемая равной периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по СП 131.13330;

Е0 – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, Па, определяемое при средней температуре наружного воздуха периода влагонакопления Z0 согласно 8.6 и 8.8;

ρw – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3;

δw – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине слоя многослойной ограждающей конструкции, в котором располагается плоскость максимального увлажнения;

Δw – предельно допустимое приращение влажности в материале увлажняемого слоя, % по массе, за период влагонакопления Z0, принимаемое по таблице 10.

В случае, когда плоскость максимального увлажнения приходится на стык между двумя слоями, δwΔw в формуле (8.2) принимается равной сумме δw1Δw1+δw2Δw2 , где δw1 и δw2 соответствуют половинам толщин стыкующихся слоев.

Таблица 10 – Значения предельно допустимого приращения влажности в материале Δw

| Материал ограждающей конструкции | Предельно допустимое приращение влажности в материале* δw, % по массе |

|---|---|

| 1. Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков | 1,5 |

| 2. Кладка из силикатного кирпича | 2,0 |

| 3. Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон) | 5 |

| 4. Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) | 6 |

| 5. Пеногазостекло | 1,5 |

| 6. Фибролит и арболит цементные | 7,5 |

| 7. Минераловатные плиты и маты | 3 |

| 8. Пенополистирол и пенополиуретан | 25 |

| 9. Фенольно-резольный пенопласт | 50 |

| 10. Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака | 3 |

| 11. Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор | 2 |

| * В случае, если значение сорбционной влажности материала при относительной влажности воздуха 97% меньше, чем значение влажности материала при условии эксплуатации Б, и разница между этими значениями составляет Δwс, % по массе, то значение предельно допустимого приращения влажности в материале Δw увеличивается на величину Δwс. Сорбционную влажность материала определяют по ГОСТ 24816 | |

Е – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения за годовой период эксплуатации, Па, определяемое по формуле

E = (E1z1 + E2z2 E3z3) /12 , (8.4)

где Е1, Е2, Е3 – парциальные давления насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, Па, определяемые согласно 8.6, по температуре в плоскости максимального увлажнения (определяется согласно 8.8), при средней температуре наружного воздуха соответствующего периода;

z1, z2, z3 - продолжительность зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов года, мес, определяемая по СП 131.13330 с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до 5 °С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5 °С;

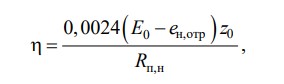

η - коэффициент, определяемый по формуле

, (8.5)

, (8.5)

где eн,отр – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па, определяемое по СП 131.13330.

Примечание – При определении парциального давления Е3 для летнего периода температуру в плоскости максимального увлажнения во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха ев – не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за этот период.

8.2 Сопротивление паропроницанию Rп, (м2·ч·Па)/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатными кровлями должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию Rптр, (м2·ч·Па)/мг, определяемого по формуле

Rптр = 0.0012 ( eв - eн.отр) , (8.6)

eв, eн.отр - то же, что и в формулах (8.1) и (8.5).

8.3 Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с 8.7.

8.4 Для защиты от переувлажнения навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой необходимо дополнительно выполнить проверку на «невыпадение конденсата» в вентилируемой воздушной прослойке в соответствии с расчетом, представленным в приложении Л.

8.5 Плоскость максимального увлажнения определяется для периода с отрицательными среднемесячными температурами следующим образом:

8.5.1 Для каждого слоя многослойной конструкции по формуле (8.7) вычисляется значение комплекса fi(tм.у), характеризующего температуру в плоскости максимального увлажнения.

, (8.7)

, (8.7)

где Rо,п – общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, м2·ч·Па/мг, определяемое согласно 8.7;

Roусл – условное сопротивление теплопередаче однородной многослойной ограждающей конструкции, (м2·°С)/Вт, определяемое по формулам (Е.6), (Е.7);

tн,отр – средняя температура наружного воздуха для периода с отрицательными среднемесячными температурами, °С;

ев – то же, что и в формуле (8.1);

eн,отр – то же, что и в формуле (8.5);

λi, μi – расчетные коэффициенты теплопроводности, Вт/(м2·°С), и паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), материала соответствующего слоя.

8.5.2 По полученным значениям комплекса fi(tм.у) по таблице 11 определяются значения температур в плоскости максимального увлажнения, tм.у, для каждого слоя многослойной конструкции

8.5.3 Составляется таблица, содержащая: номер слоя, tм.у для этого слоя, температуры на границах слоя, полученные расчетом по 8.8 (при средней температуре наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами).

8.5.4 Для определения слоя, в котором находится плоскость максимального увлажнения, производится сравнение полученных значений tм.у с температурами на границах слоев конструкции. Если температура tм.у в каком-то из слоев расположена в интервале температур на границах этого слоя, то делается вывод о наличии в данном слое плоскости максимального увлажнения и определяется координата плоскости – xм.у (в предположении линейного распределения температуры внутри слоя).

8.5.5 Если в каждом из двух соседних слоев конструкции отсутствует плоскость с температурой tм.у, при этом у более холодного слоя tм.у выше его температуры, а у более теплого слоя tм.у ниже его температуры, то плоскость максимального увлажнения находится на границе этих слоев.

Если внутри конструкции плоскость максимального увлажнения отсутствует, то она расположена на наружной поверхности конструкции.

Если при расчете обнаружилось две плоскости с tм.у в конструкции, то за плоскость максимального увлажнения принимается плоскость расположенная в слое утеплителя.

Таблица 11 – Зависимость комплекса f(tм.у) от температуры в плоскости максимального увлажнения

| tм.у, °С | f(tм.у)(°С)2/Па |

|---|---|

| -25 | 712.5 |

| -24 | 658.9 |

| -23 | 609.8 |

| -22 | 564.7 |

| -21 | 523.2 |

| -20 | 485.2 |

| -19 | 450.1 |

| -18 | 417.9 |

| -17 | 388.2 |

| -16 | 360.8 |

| -15 | 335.6 |

| -14 | 312.3 |

| -13 | 290.8 |

| -12 | 270.9 |

| -11 | 252.5 |

| -10 | 235.5 |

| -9 | 219.8 |

| -8 | 205.2 |

| -7 | 191.8 |

| -6 | 179.2 |

| -5 | 167.6 |

| -4 | 156.9 |

| -3 | 146.9 |

| -2 | 137.6 |

| -1 | 128.9 |

| 0 | 120.9 |

| 1 | 113.4 |

| 2 | 106.5 |

| 3 | 100.0 |

| 4 | 93.91 |

| 5 | 88.27 |

| 6 | 83.01 |

| 7 | 78.1 |

| 8 | 73.51 |

| 9 | 69.22 |

| 10 | 65.22 |

| 11 | 61.47 |

| 12 | 57.96 |

| 13 | 54.68 |

| 14 | 51.6 |

| 15 | 48.72 |

| 16 | 46.02 |

| 17 | 43.48 |

| 18 | 41.11 |

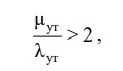

Для многослойных ограждающих конструкций с выраженным теплоизоляционным слоем (термическое сопротивление теплоизоляционного слоя больше 2/3 Roусл) и наружным защитным слоем, коэффициент паропроницаемости материала которого меньше, чем у материала теплоизоляционного слоя, допускается принимать плоскость максимального увлажнения на наружной границе утеплителя при условии выполнения неравенства

где λут, μут – расчетный коэффициент теплопроводности, Вт/(м2·°С), и паропроницаемости, мг/м·ч·Па, материала теплоизоляционного слоя.

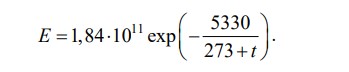

8.6 Парциальное давление насыщенного водяного пара E, Па, при температуре t, °С от минус 40 до плюс 45 °С, определяется по формуле

, (8.8)

, (8.8)

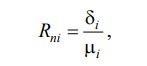

8.7 Сопротивление паропроницанию Rпi, м2·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле

, (8.9)

, (8.9)

где δi – толщина слоя ограждающей конструкции, м;

μi – расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па).

Сопротивление паропроницанию Rп,о , (м2·ч·Па)/мг, многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев

, (8.9*)

, (8.9*)

Сопротивление паропроницанию Rп,о, (м2·ч·Па)/мг, листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по приложению Н.

Примечания

1. Сопротивление паропроницанию замкнутых воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю, независимо от расположения и толщины этих прослоек.

2. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию Rптр ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию Rп конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения.

3. В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т. п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчетов температурного и влажностного полей.

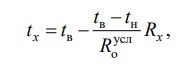

8.8 Температуру tx, °С, ограждающей конструкции в плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, м, следует определять по формуле

, (8.10)

, (8.10)

где tв и tн – температура внутреннего и наружного воздуха, соответственно, °С;

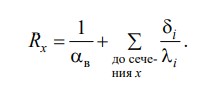

Rx – сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, м2· °С/Вт, определяемое по формуле

, (8.11)

, (8.11)

9. Теплоусвоение поверхности полов

9.1 Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь расчетный показатель теплоусвоения Yпол , Вт/(м2·°С), не более нормируемой величины Yполтр , установленной в таблице 12.

Таблица 12 – Нормируемые значения показателя Yполтр

| Здания, помещения и отдельные участки | Показатель теплоусвоения поверхности пола Yпол , Вт/(м2·°С) |

|---|---|

| 1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно- поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей | 12 |

| 2. Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий; участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются легкие физические работы (категория I) | 14 |

| 3. Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II) | 17 |

| 4. Участки животноводческих зданий в местах отдыха животных при бесподстилочном содержании: | |

| а) коровы и нетели за 2–3 месяца до отела, быки-производители, телята до 6 месяцев, ремонтный молодняк крупного рогатого скота, свиньи-матки, хряки, поросята-отъемыши | 11 |

| б) коровы стельные и новотельные, молодняк свиней, свиньи на откорме | 13 |

| в) крупный рогатый скот на откорме | 14 |

9.2 Расчетная величина показателя теплоусвоения поверхности пола Yпол, Вт/(м2·°С) определяется следующим образом:

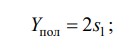

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D1 = R1s1 ≥ 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле

, (9.1)

, (9.1)

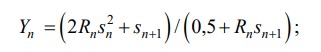

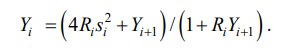

б) если первые n слоев конструкции пола (n ≥ 1) имеют суммарную тепловую инерцию D1 + D2 + ... + Dn < 0,5, но тепловая инерция (n + 1) слоев D1 + D2 + ... + Dn+l ≥ 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yпол следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го: для n-го слоя – по формуле

, (9.2)

, (9.2)

для i-го слоя (i = n–1; n–2; ...; 1) – по формуле

, (9.3)

, (9.3)

Показатель теплоусвоения поверхности пола Yпол принимается равным показателю теплоусвоения поверхности первого слоя Y1.

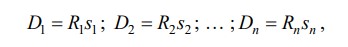

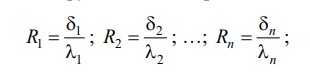

В формулах (9.1) – (9.3) и неравенствах

D1, D2, ..., Dn+l – тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n+1)-го слоев конструкции пола, определяемая по формулам:

, (9.4)

, (9.4)

R1, R2, … ,Rn – термические сопротивления, (м2·°С)/Вт, соответственно 1-го, 2-го, , n-го слоев конструкции пола, определяемые по формулам:

, (9.5)

, (9.5)

s1, si, sn, sn+l – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно 1-го, 2-го, … , n-го, (n+1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м2·°С), принимаемые расчетом по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных они оценивается по приложению Т;

δ1, δ2, … ,δn – толщины соответственно 1-го, 2-го, … , n-го слоев конструкции пола, м;

λ1, λ2, …, λn – расчетные теплопроводности материала соответственно 1-го, 2-го, … , n-го слоев конструкции пола, Вт/(м2·°С), Вт/(м·°С), принимаемые по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных они оценивается по приложению Т.

Если расчетная величина Yпол показателя теплоусвоения поверхности пола окажется не более нормируемой величины Yполтр, установленной в таблице 12, то этот пол удовлетворяет требованиям в отношении теплоусвоения; если Yпол > Yполтр, то следует разработать другую конструкцию пола или изменить толщины его отдельных слоев до удовлетворения требованиям Yпол ≤ Yполтр.

9.3 Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности полов:

а) имеющих температуру поверхности выше 23 °С;

б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);

в) в производственных зданиях при условии укладки на участке постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залы музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).

9.4 Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СП 106.13330.

10. Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляциюзданий

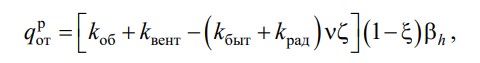

10.1 Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1°С, от q , Вт/(м3·°С). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, qотp, Вт/(м3·°С), определяется по методике приложения Г с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения qоттр, Вт/(м3·°С):

, (10.1)

, (10.1)

где qоттр – нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3·°С), определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по таблице 13 или 14.

Таблица 13 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qоттр, Вт/(м3·°С)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 50 | 0,579 | – | – | – |

| 100 | 0,517 | 0,558 | – | – |

| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | – |

| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |

| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |

| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |

| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

| Примечание – При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 м2 значения qоттр должны определяться линейной интерполяцией. | ||||

Таблица 14 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, qоттр, Вт/(м3·°С)

| Тип здания | Этажность здания | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше | |

| 1. Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |

| 2. Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |

| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |

| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |

| 5. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |

| 6. Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,253 | 0,232 | 0,232 |

| Примечание - Для регионов, имеющих значение 8000 °С·сут и более, нормируемые qоттр следует снизить на 5%. | ||||||||

10.2. Для достижения нормируемого значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать определяемый по ГОСТ 31167 воздухообмен кратностью n50 , ч-1, при разности давлений наружного и внутреннего воздуха 50 Па при вентиляции:

- с естественным побуждением n50 ≤ 4 ч-1;

- с механическим побуждением n50 ≤ 2 ч-1.

10.3. Для оценки достигнутой в проекте здания или в эксплуатируемом здании потребности энергии на отопление и вентиляцию, установлены следующие классы энергосбережения (таблица 15) в % отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины.

Таблица 15 - Классы энергосбережения жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |

|---|---|---|---|

| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий | |||

| A++ | Очень высокий | Ниже -60 | Экономическое стимулирование |

| A+ | От -50 до -60 включительно | ||

| A | От -40 до -50 включительно | ||

| B+ | Высокий | От -30 до - 40 включительно | Экономическое стимулирование |

| B | От -15 до -30 включительно | ||

| C+ | Нормальный | От -5 до -15 включительно | Мероприятия не разрабатываются |

| C | От +5 до -5 включительно | ||

| C- | От +15 до +5 включительно | ||

| При эксплуатации существующих зданий | |||

| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |

| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос |

10.4. Проектирование зданий с классом энергосбережения "D, Е" не допускается. Классы "А, В, С" устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации. Впоследствии, при эксплуатации класс энергосбережения здания должен быть уточнен в ходе энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами "А, В" субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и к эксплуатирующим организациям.

10.5. Присвоение зданию класса "В" и "А" производится только при условии включения в проект следующих обязательных энергосберегающих мероприятий:

- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.

10.6. Контроль за соответствием показателей расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания нормируемым показателям на стадии разработки проектной документации осуществляют органы экспертизы.

10.7. Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком.

10.8. Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

10.9. Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по классу "В и А") выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.

Приложение А (обязательное)

Перечень нормативных документов

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный

ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности

ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях

ГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон. Технические условия

СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование"

СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие жилые здания и помещения"

СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 Холодильники"

СП 118.13330.2012 "СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения"

СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

Приложение Б (обязательное)

Термины и определения

Б.1 тепловая защита здания: Теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений.

Б.2 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период: Количество тепловой энергии, необходимое для компенсации теплопотерь здания за отопительный период с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице площади или к единице отапливаемого объема.

Б.3 класс энергосбережения: Характеристика энергосбережения здания, представленная интервалом значений удельного годового потребления энергии на отопление и вентиляцию, % от базового нормируемого значения.

Б.4 энергетический паспорт проекта здания: Документ, содержащий энергетические, теплотехнические и геометрические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов и класс энергетической эффективности.

Б.5 микроклимат помещения: Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494).

Б.6 оптимальные параметры микроклимата помещений: Сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении (по ГОСТ 30494).

Б.7 дополнительные тепловыделения в здании: Теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных энергопотребляющих приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации.

Б.8 показатель компактности здания: Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему.

Б.9 коэффициент остекленности фасада здания: Отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы.

Б.10 отапливаемый объем здания: Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания - стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале.

Б.11 холодный (отопительный) период года: Период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494).

Б.12 теплый период года: Период года, характеризующийся средней суточной температурой воздуха выше 8 °С или 10 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494).

Б.13 продолжительность отопительного периода: Расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 °С или 10 °С в зависимости от вида здания.

Б.14 средняя температура наружного воздуха отопительного периода: Расчетная температура наружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха.

Б.15 приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции Roпр , (м2·°С)/Вт: Физическая величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты через фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи, численно равная отношению разности температур по разные стороны фрагмента к усредненной по площади плотности потока теплоты через фрагмент.

Б.16 условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Roусл(м2·°С)/Вт: Физическая величина, численно равная приведенному сопротивлению теплопередаче условной ограждающей конструкции, в которой отсутствуют теплотехнические неоднородности.

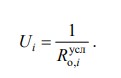

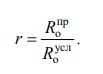

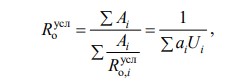

Б.17 коэффициент теплотехнической однородности r: Безразмерный показатель, численно равный отношению потока теплоты через фрагмент ограждающей конструкции к потоку теплоты через условную ограждающую конструкцию с той же площадью поверхности, что и фрагмент.

Б.18 теплотехнически неоднородный фрагмент ограждающей конструкции (теплотехническая неоднородность): Фрагмент ограждающей конструкции, в котором линии равной температуры располагаются не параллельно друг другу.

Б.19 удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность ψ, Вт/(м2·°С): Удельные потери теплоты, отнесенные к единице длины линейной теплотехнической неоднородности.

Б.20 удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность χ, Вт/°С: Удельные потери теплоты, приходящиеся на одну точечную теплотехническую неоднородность.

Б.21 удельная теплозащитная характеристика здания kоб, Вт/(м2·°С): Характеристика теплозащитной оболочки здания. Физическая величина, численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С через теплозащитную оболочку здания.

Б.22 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, Вт/(м3·°С): Физическая величина численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема здания в единицу времени, отнесенная к перепаду температуры, с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений.

Б.23 теплозащитная оболочка здания: Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания.

Б.24 точка росы: Температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.

Б.25 энергетическая эффективность: Характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Б.26 энергосбережение: Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Б.27 влажностное состояние ограждающей конструкции: Состояние ограждающей конструкции, характеризующееся влажностью материалов из которых она состоит.

Б.28 влажностный режим помещения: Изменение во времени влажности воздуха помещения.

Б.29 защита от переувлажнения ограждающей конструкции: Мероприятия, обеспечивающие влажностное состояние ограждающей конструкции при котором влажность материалов ее составляющих не превышает нормируемых значений.

Б.30 зона влажности района строительства: Характеристика района территории страны, на котором осуществляется строительство.

Б.31 воздухопроницаемость ограждающей конструкции: Физическое явление, заключающееся в фильтрации воздуха в ограждающей конструкции, вызванной перепадом давления воздуха. Физическая величина, численно равная массе воздуха усредненной по площади поверхности ограждающей конструкции, прошедшего через единицу площади поверхности ограждающей конструкции при наличии перепада давления воздуха.

Б.32 расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период: Суммарное количество тепловой энергии, потребленной объектом на отопление и вентиляцию объекта в течение отопительного периода.

Б.33 температурный перепад: Разность двух значений температуры.

Б.34 теплоотдача внутренней поверхности ограждающей конструкции: Физический процесс, заключающийся в теплообмене внутренней поверхности ограждающей конструкции с окружающей средой.

Б.35 теплоусвоение поверхности пола: Свойство поверхности пола поглощать теплоту в контакте с какими-либо предметами.

Б.36 теплоустойчивость ограждающей конструкции: Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения.

Б.37 условия эксплуатации ограждающих конструкций: Характеристика совокупности параметров воздействия внешней и внутренней среды, оказывающих существенное влияние на влажность материалов наружной ограждающей конструкции.

Б.38 фрагмент теплозащитной оболочки здания: Совокупность наружных ограждающих конструкций, соединенных между собой, и образующая часть теплозащитной оболочки здания.

Приложение В (обязательное)

Карта зон влажности

Приложение Г (обязательное)

Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий

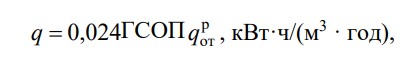

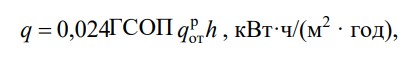

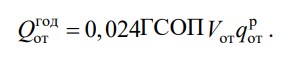

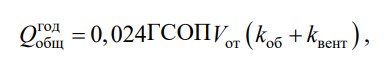

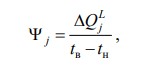

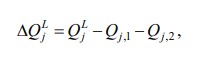

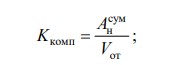

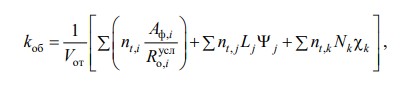

Г.1 Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, qрот, Вт/(м3·°С) следует определять по формуле

, (Г.1)

, (Г.1)

kоб – удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3·°С), определяется в соответствии с приложением Ж;

kвент – удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3·°С);

kбыт – удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м3·°С);

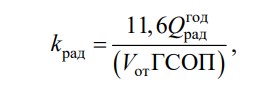

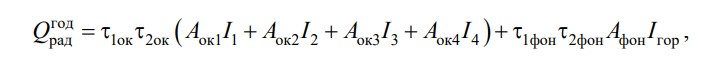

kрад – удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3·°С);

ξ – коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление, принимается до получения статистических данных фактического снижения ξ =0,1;

&betta;h – коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для:

- многосекционных и других протяженных зданий &betta;h=1.13

- зданий башенного типа &betta;h = 1,11; зданий с отапливаемыми подвалами или чердаками &betta;h = 1,07; зданий с отапливаемыми подвалами и чердаками, а также с квартирными генераторами теплоты &betta;h = 1,05.

v – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле v = 0,7 + 0,000025(ГСОП - 1000);

ς – коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения:

- ς = 1,0 – в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;

- ς = 0,95 – в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;

- ς = 0,9 – однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

- ς = 0,85 – в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

- ς = 0,7 – в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;

- ς = 0,5 – в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе – регулирование центральное в ЦТП или котельной;

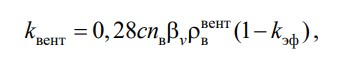

Г.2 Удельную вентиляционную характеристику здания, kвент, Вт/(м3·°С), следует определять по формуле

, (Г.2)

, (Г.2)

где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);

βv – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать βv = 0,85;

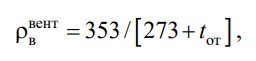

ρввент – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3

, (Г.3)

, (Г.3)

tот – то же, что и в формуле (5.2), °С.

nв – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, определяемая по Г.3;

kэф – коэффициент эффективности рекуператора.

Коэффициент эффективности рекуператора, kэф, отличен от нуля в том случае, если:

- средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) обеспечивает в период испытаний воздухообмен кратностью n50, ч-1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции – с механическим побуждением n50 ≤ 2 ч-1;

- кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.

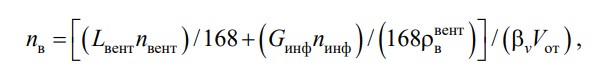

Г.3 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период nв, ч-1, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле

, (Г.4)

, (Г.4)

где Lвент – количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека – 3 Aж;

б) других жилых зданий – 0,35·hэт(Аж), но не менее 30 m; где m – расчетное число жителей в здании;

в) общественных и административных зданий принимают условно: для административных зданий, офисов, складов и супермаркетов – 4Aр; для магазинов шаговой доступности, учреждений здравоохранения, комбинатов бытового обслуживания, спортивных арен, музеев и выставок – 5Aр; для детских дошкольных учреждений, школ, среднетехнических и высших учебных заведений – 7Aр; для физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых комплексов, ресторанов, кафе, вокзалов – 10Aр;

Аж, Ар – для жилых зданий – площадь жилых помещений (Аж), к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни- столовые; для общественных и административных зданий – расчетная площадь (Ар), определяемая согласно СП 117.13330 как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей, м2;

hэт – высота этажа от пола до потолка, м;

nвент – число часов работы механической вентиляции в течение недели;

168 – число часов в неделе;

Gинф – количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий – воздуха, поступающего в лестничные клетки в течение суток отопительного периода, определяемое согласно Г.4; для общественных зданий – воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать для общественных зданий в нерабочее время в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным 0,1βvVобщ, от четырех до девяти этажей – 0,15βvVобщ, выше девяти этажей – 0,2βvVобщ, где Vобщ – отапливаемый объем общественной части здания;

nинф – число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168 – nвент) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;

Vот – отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;

ρв – то же, что и в формулах (Г.2) и (Г.3);

βv – то же, что и в формуле (Г.2).

В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом, средние кратности воздухообмена находятся для каждой зоны в отдельности (зоны, на которые разделено здание, должно составлять весь отапливаемый объем). Все полученные средние кратности воздухообмена суммируются и суммарный коэффициент подставляется в формулу (Г.2) для расчета удельной вентиляционной характеристики здания.

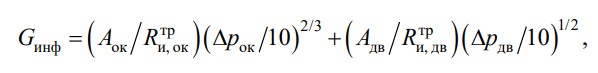

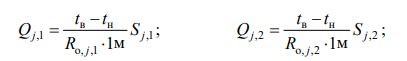

Г.4 Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную клетку жилого здания или в помещения общественного здания через неплотности заполнений проемов, полагая, что все они находятся на наветренной стороне, следует определять по формуле

, (Г.5)

, (Г.5)

где Aок и Aдв – соответственно суммарная площадь окон, балконных дверей и входных наружных дверей, м2;

Rи,октр и Rи,двтр – соответственно требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей, (м2·ч)/кг;

Δpок и Δpдв – соответственно расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па, для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, определяют по формуле (7.2) для окон и балконных дверей с заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по формуле (7.3) при температуре воздуха равной tот, где tот – то же, что и в формуле (5.2).

Для общественных зданий в нерабочее время – количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным 0,1βvVобщ, от четырех до девяти этажей – 0,15βvVобщ, выше девяти этажей – 0,2βvVобщ, где Vобщ – отапливаемый объем общественной части здания.

Для лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) жилых зданий– количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения проемов; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным 0,3βvVЛЛУ, от четырех до девяти этажей – 0,45βvVЛЛУ, выше девяти этажей – 0,6βvVЛЛУ, где VЛЛУ – отапливаемый объем лестнично-лифтовых холлов здания. Для ЛЛУ без поэтажных выходов на балконы количество инфильтрующегося воздуха, полученное по упрощенным формулам следует уменьшать в два раза.

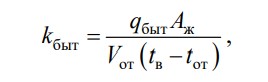

Г.5 Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, kбыт, Вт/(м3·°С), следует определять по формуле

, (Г.6)

, (Г.6)

где qбыт – величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений (Аж) или расчетной площади общественного здания (Ар), Вт/м2, принимаемая для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека qбыт = 17 Вт/м2;